文/笑言

指尖方拂过那一排排的书脊,心里便仿佛被什么轻轻撞了一下。这哪里只是书,这分明是一扇扇虚掩着的门,沉默地立在我生命的四壁。轻轻一叩,那过去的岁月,便带着它特有的温润与苍凉,缓缓开启。案头是方才临摹的智永真草《千字文》,墨迹未干,“秋收冬藏”四个字还带着笔锋的余韵,而我的“冬藏”,便从这满架的旧书开始了。

十一月的阳光,透过窗格,是那种明亮的、然而毫无暖意的光。它静静地铺洒在书架上,给那些深浅不一的书脊镀上一层清冷的光边。这光景,总让我想起古旧字画上那层泛黄的包浆,那是岁月抚过的痕迹。年轻时曾热切地梦想,拥有一间四壁到顶皆是书的屋子,自己也化为一本书,妥帖地躺在其中,让文字的堡垒将尘世的喧嚣隔绝在外。那时觉得,若能坐拥书城,便是人间至富。如今这梦想是实现了,书却早已不安于室。它们从书架里满溢出来,沉默而固执地占据着墙角,潜伏于床底,在暗处缓缓酝酿思想的潮气。更有甚者,毫不客气地占据了茶几、沙发与窗台。这哪里是堡垒,倒更像一座由记忆与文字构筑的温柔围城,而我只是城中的囚徒。

我的手指,如行走于无声的琴键上,却能唤起比任何乐章都更纷繁的旋律。这边,是自己早年入选的、笔力尚稚的集子,怯生生地挤在名著之间,像混入鹤群的小鸟。那边,是文友们相赠的大作,扉页上的题字龙飞凤舞,但有些赠书人的面貌,却在记忆中渐渐模糊。

文学的旁边靠着科学,专业论著下压着游记,这种毫无章法的排列,恰似我芜杂而丰饶的精神世界。这或许正应了那句“君子和而不同”,也正是这份兼容,使我的世界不致单调。还有那些画册,那些字帖,那些夹着异域风光的影集,那些记录着孩子从咿呀学语到朗朗读书的童话。它们静默着,却比任何喧哗都更有力量。它们不是书,是时间的化石——将我的半生凝固在这一方小小的天地。

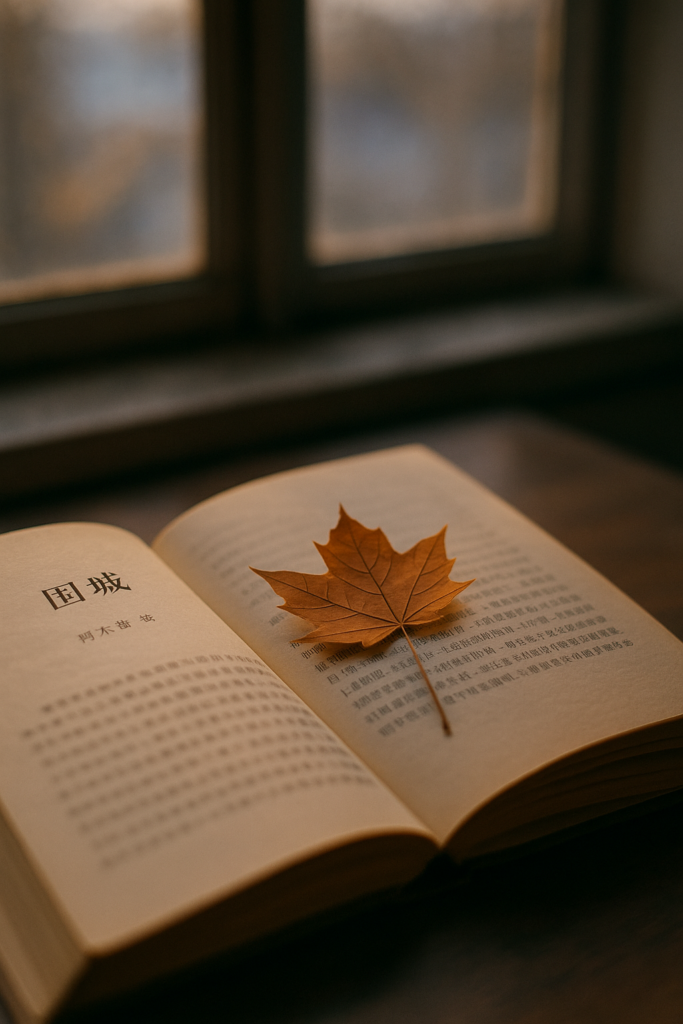

信手抽出一本《围城》,书页间“簌”地一声,轻轻滑落一物。是一片枫叶制成的书签,叶子的脉络在斜阳下泛出极细微的亮。书签的边缘已被岁月与指尖润养得有些柔软,拈在手中,有种莫名的体贴。那是年轻时几家人去魁北克的山里赏枫,从半空接住的一片枫叶。我告诉同行的友人,我要把它夹进我正在重读的《围城》里。阿笙半玩笑半认真地说:“读懂方鸿渐,就别活成他。”那时节,我们还意气风发,以为人生是广阔的战场,言辞是投枪与匕首。如今阿笙过着“人间有味是清欢”的日子,我也在烟火尘俗中寻得了一份从容。我们终究都没有活成方鸿渐——不知该庆幸那份早年的鲁莽,还是叹息那份看透后的无奈。这书签,夹住的是一段故事,也留住了一个时代的气息。

又翻开那本从旧书摊淘来的《朝花夕拾》,扉页上有一方前主人的朱红藏书印,赫然跳入眼帘——“青灯有味”。鲁迅的文字向来以冷峻著称,如同加拿大的冬夜,清冽而锐利。可这冷峻里,偏偏又蕴着最烫人的温情。着迷于篆刻的那阵子,我曾对着这方印,在青田石上小心仿刻过。可惜那时石料有限,都是反复使用,那块石头被我磨平刻了别的词句。后来再磨再刻,早已失去了本来的模样。唯有这书上的原印,还鲜红着,沉默地见证着我的过往——仿佛那盏青灯的光,从未熄灭,依旧在记忆的深巷里幽幽地亮着,照着归途,也照着来路。这册书经历过几番动荡岁月,最终辗转流落至我的书架上,一立经年。至今我仍在它的字里行间,汲取那冷与热交织的力量。

书页一页页翻过,仿佛也在翻阅我的流年。最需屏息凝神的,是那本《说文解字》。纸页已是黄脆不堪,仿佛一只深秋的蝶翅,稍一用力,便会碎裂,化作一撮历史的尘埃。这是学篆刻时正经请回来的老师——仿佛延请一位年高德劭的宿儒。每刻一印,必得恭恭敬敬地打开,向它请教篆字的笔意结构,生怕有丝毫的谬误,亵渎了这源远流长的传承。然而,它又远不止是一本书法工具书。东汉的许慎呕心沥血,成就的这部古文字学的奠基之作,本身便是一座文明的灯塔,在时间的茫茫黑夜里,为后世照亮了文字的本源。每一个字,都藏着一个幽深的密码——“冬”,是“丝线两端,示一年终了”,一切的奔忙与生长,至此皆归于收敛与静默。“藏”,是“臣仆持戈,守护珍宝”,是一种何等郑重其事、以生命相托付的看护,是对价值最坚定的确认。我捧着的不仅是知识,更是对学问与传承的一种如履薄冰的敬畏。是它,以及无数这样的它,使中华文明的薪火,得以在漫长的历史甬道中不曾熄灭地传递。

然而,温暖的光线下,一个念头的阴影悄然浮现。这些书,这些当年宁愿舍弃衣物行囊,也要远渡重洋带在身边的精神食粮,这些省吃俭用换来的、视若性命的宝贝——它们的未来,又在哪里呢?我读过太多文章,字里行间满是后代面对老人留下的满屋藏书时,那种无措与心痛。那些精心构建的知识谱系,那些渗透着个人生命体验的批注,在后人眼中,或许只是一堆占地方的、亟待处理的旧物。可是在我的眼里,藏书不是冰冷的物件——它是青春的注脚,理想的留痕,生命的一部分。我们这代人,倾注心血建立起的私人书房,是否也难逃同样的命运?在某个仓促的午后,被后人论斤称两,当作废纸处理。

目光再次缓缓掠过书架,试图从这文明的星图中寻找慰藉。那些伟大作家的名字,在渐浓的暮色中仿佛闪烁着淡淡的光辉——是穿越时空的不灭星辰,他们的思想已汇入人类共同的精神河流,这或许是另一种永恒。那些文友们的作品,则依旧氤氲着暖暖的情意——是同行过一段路的见证,情谊本身已超越了物质的载体。而兄长那本关于山西古建筑的论述,厚重地立在那里,正隐隐散发着故乡的泥土芬芳。

看着那些书名在暮色中一点点淡去,我想,果然“逝者如斯夫”,书与人终究都要顺流而下。千年前,竹简的韦编三绝之声沉寂于纸页的翻动。如今,这纸页的窸窣,是否也将成为数字时代里一曲遥远的绝响?当屏幕的冷光定义一切,这由笔墨、刀石与纸张共同守护的薪火,又将由何种舟楫来承载,驶向下一个千年?或许,书的命运,亦如人生的命运,聚散离合,皆有定时。重要的,从来不是永恒地占有,而是在相伴相守的岁月里,它们如何如雨入水,无声无息地塑造了我们的骨骼与灵魂,内化为我们看待世界的方式。

这个冬天,我与我的书,进行了一场漫长的对话。它们或许终将去往别处——孩子的书桌、某个公共图书馆的角落,或是另一个素未谋面的爱书人的掌心。即便,即便它们最终的归宿,是那无情的碎纸机,化作纸浆,重归混沌,我仍愿相信,文字的灵魂不会被碾碎,因为每本书的故事,连同它承载的体温、梦想与叹息,都早已被细细密密地织进我生命的肌理,再也无法剥离。或许,这正是书给予自己的救赎。书魂既已入骨,形体的消散,便不再可悲。

窗外,暮色已然四合,世界被温柔地包裹起来。远近的灯火次第亮起,像一颗颗落在人间的星星。我将那本黄脆的《说文解字》,极轻、极缓地送回到它的那群沉默的伙伴中间,仿佛不是告别,而是完成了一次庄严的“冬藏”。这个冬天,与旧书的这场对话,让我明白:真正的收藏,不在于握住形体,而在于人书合一。当风雪再来,这满室旧书,便是我最暖的篝火。而它们曾照亮过我的光,也终将在我离去之后,化为星火,去照亮新的眼睛。